相連的社會

| 原文:Connected Society | 作者:E. Glen Weyl, Audrey Tang and ⿻ Community | 譯者:唐鳳 Audrey Tang, 周宜蔓 Gisele Chou

「工業和科技發明,創造了改變相關行為模式的手段,並從根本上改變了其間接後果的數量、特性和地點。這些變化是政治形式的外在體現,政治形式一旦確立,就會依循自身的動力持續運作。由這些變化帶來的新興公眾,長期以來一直處於初創和未組織化的狀態,因為它無法套用在既有的政治機構。後者如果是精心設計的且制度化良好,則會阻礙新興公眾的組織。這些因素阻礙了國家新形式的發展,但如果社會生活更具流動性,更少受制於既定的政治和法律模式,這種形式可能會迅速發展。公眾必須打破現有的政治局面來發展自身。這很難做到,因為這些形式本身就是實施變革的常規手段。產生政治形式的公眾正在消失,但權力和佔有的渴望仍掌握在即將消失的公眾所建立的官員和機構制度手中。這就是為什麼國家形式的改變往往只能透過革命來實現。」-- 約翰·杜威(John Dewey),《公眾及其問題》(ThePublicandIts Problems),1927年[1]

在二十世紀,自然科學經歷了巨大的變革,發現了世界的多元和多尺度特性。同樣地,在社會科學領域也出現了類似的進展。亨利·喬治是美國乃至全球最暢銷和最具影響力的經濟學作者,他以對私有財產的尖銳批判而聞名於世。格奧爾格·齊美爾(Georg Simmel)是社會學的創始倡議者之一,他提出了「網絡」(web)概念,並以此批判個人主義的身分概念。約翰·杜威被公認為美國最偉大的民主哲學家,他認為,標準化的國家與國家機構,只觸及了民主真實訴求的最表面。諾伯特·維納(Norbert Wiener)創造了「模控學」(cybernetics)一詞,用於研究此類豐富的交互系統。透過感知其所突顯的邊框局限性,我們可以想像超越在這些框架之外的社會世界。

現代性的局限

私人財產、個人身分和權利、民族國家民主。這些是大多數現代的自由民主國家存在的基礎。然而,它們的根基建立在一元原子論的基礎上。個人被視為原子,民族國家則是這些原子所組成的整體。綜觀來看,每個公民都是平等且可替換的。而不是被視為構成社會結構的關係網絡的一部分,每個國家都只是社會群體的一個組成部分。儘管在某些情形下,政府機構和其他的關聯機構(如城市、宗教或家庭)會介入其中,但政府機構大體被認為與自由的個人建立直接、無中介的關係。

現代社會的三個基本制度最鮮明的體現了這一結構:財產、身分和投票。我們將說明在每個情景中是如何作用的,再進一步探討多元社會科學如何挑戰一元原子論的局限,並找尋其可能的出路。

財產

簡單又廣為人知的私有財產形式,是全世界民主國家最普遍的所有權形式,這種形式的限制和規範主要都是由政府實施的。多數房屋歸屬個人或家庭所有、或由出租給他人或家庭的房東所有。非政府的集體所有制大多採取標準股份公司的形式,遵循著一股一票和股東價值最大化的原則。儘管基於社區利益,對私有財產所有者的權利進行了嚴格的限制,但這些限制絕大多數採取國家、省/州和地方/市等少數政府層面進行監管的形式。[2]

這些做法,與歷史上大多數人類社會的財產制度,形成了鮮明對比。

身分

在過去的漫長歲月裡,個人出生在以親屬制度為基礎的家庭中。這種制度提供了一切生計、寄託和意義,對大多數人來說是不可避免的。「官方文件」並不需要,也沒有任何意義,因為人們很少離開自己熟悉的地方,並在那裡與認識的人互動一生。約莫五百年前,這種以親屬關係為基礎的制度在歐洲大陸開始被打破,天主教會強制推行禁止表親婚姻的婚姻制度與家庭習俗。這就是約瑟夫.亨里奇(Joseph Henrich)在《西方文化的特立獨行如何形成繁榮世界》(The WEIRDest People in the World : How the West Became Psychologically Peculiar and Particularly Prosperous)[3]中所闡述的,也是今日大眾所認識的西方的萌芽。

直到 1100 年,新型的自願結社機構開始出現,包括修道院、大學、特許市鎮和行會,填補了以親屬關係為基礎的機構所留下的空白。瘟疫造成了總人口三分之一的損失,對社會秩序造成巨大的影響。這些新的社會形態也催生了一種新的心理狀態,即人們將自己視為「個人」,他們可以完全離開家庭,去一個遙遠的小城鎮或加入一個修道院。因人們主要與非親屬交往,非個人的社會性也開始出現且成為常態。這些新的制度和非親屬的廣泛交往也形塑了前資本主義市場、早期契約法,以及以契約規則為基礎的治理方式的出現。

一個人在哪裡、一個人適合在哪裡,不再「順從」於親屬關係。隨著人們開始四處流動,新的機構形成了以書面紀錄為基礎的系統,以確定個人的身分,例如誰接受了教會的洗禮、誰是城鎮居民、誰是行會成員、誰是軍隊士兵、誰是醫院病人等等。自由民主國家的身分系統,起源於教會在日誌中記錄洗禮的慣例。從十五世紀開始,這個制度經過了幾個世紀的演變,逐漸轉變為由國家管理的制度,一個人的出生被登記並發放出生證明給父母。出生證明成為了所有其他國家頒發的身分證件(如:駕駛執照、國民身分證、稅號/退休金號、護照)的基礎文件。

值得注意的是,普遍的出生登記是近期才出現的現象。美國直到 1940 年才落實全國性的出生登記制度。1987 年,美國聯邦政府開始與縣級政府(county)合作,實施全國性的出生人口統計,同時推行普遍的政府安全號碼登記制度。這也與一項新的稅收制度相互配合,要求父母申報納稅的子女必須擁有社會安全號碼。然而,世界上仍有許多國家尚未普及出生登記制度。

這些制度的實施,意味著身分的某些方面可以從個人直接關係中分離出來,與國家建立新的正式關係。這種關係的基礎是出生時的初次登記,以及成年早期簽發文件的二次登記。這些由國家簽發的文件也成為許多其他機構的信任依據,這些機構在人們登記/註冊時會要求提供相關文件。例如:兒童運動隊(確定年齡)、宗教機構(在與兒童一起工作之前進行背景調查)、雇主(確認姓名、稅號和工作資格)、教育機構(確認姓名和出生日期)、醫療保健提供者(確認姓名和出生日期)、邊境檢查官員(確認姓名、出生日期和公民身分)。這些證件是對個人的抽象描述,但具有普遍性,使人們能夠在世界上自如地行動。相較於基於「他們認識誰」或「他們適合哪裡」的狹隘親屬社會關係,這些證件代表了相對於國家的抽象的普遍意義上的人的身分。這些文件的實踐,意味著身分的某些方面,可以從個人直接關係中剝離出來,與國家建立新的正式關係。這種關係的基礎是出生時的初次登記和隨後在成年早期簽發文件的二次登記。國家簽發的這些文件也是許多其他類型機構的基礎信任錨點,這些機構在人們登記/註冊時會要求人們提供文件。

觀察這些結構,它們與大多數人類歷史和多數地方的結構大相徑庭。在人類歷史上的大部分地區,人們出生在一個大家庭中,基本上無法脫離這個家庭和他所處的環境。然而,在「WEIRD」(Western Educated Industrialized Rich Democratic,即:西方、教育、工業化、富裕、民主)社會中的創新,意味著人們首次可以脫離自己所處的情景,從一所大學轉到另一所大學,從一個城鎮搬到另一個城鎮,或者離開一個行會並在新的行會接受培訓,這成為了生活的正常部分。

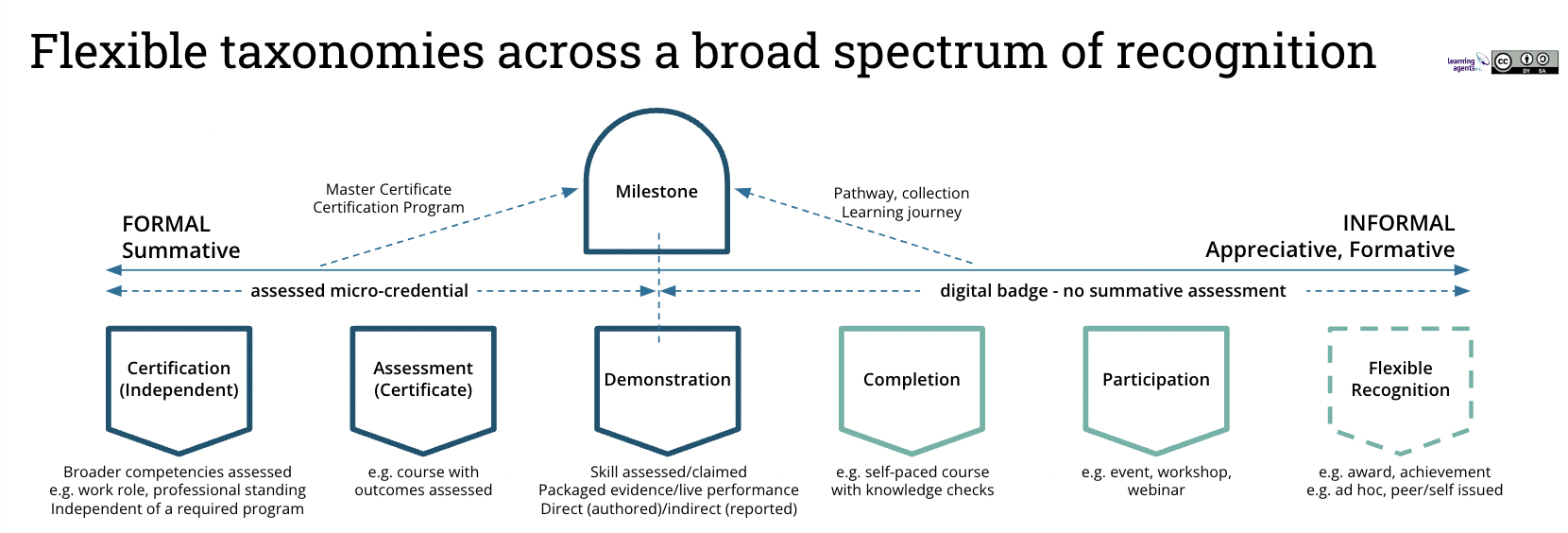

在自由民主國家中,最常見的身分識別與驗證機制包括護照、身分證或其他由政府頒發、具有類似用途的證件(如駕照或社會安全卡),即使這些證件最初是用於其他目的。另外,一小部分由政府頒發的重要證件(如出生登記和結婚證書),以及對鑰匙或智慧手機等實體物品的控制,也越來越常見。姓名通常遵循著一種標準結構,即父系姓氏加上父母為孩子取的名字。另一個重要的證書——教育證書——則更加多樣化,因為有大量的培訓課和教育機構提供證書。然而,即使是學歷認證,也幾乎都符合某種限制性的結構,意味著它是少數「學位」之一,源於具有特定「Carnegie unit」結構的課程(即與教師一起學習120個小時)。

我們有機會將這些國家機構與其他正式機構的文件,拓展到相近機構與網路機構。目前,我們正在致力開發共同的方法,以支持在「開放認可」社群中開展這項工作的社群。

投票

大部分自由民主國家將「一人一票」原則視為民主進程的神聖核心。當然,代表制(包括比例代表制與單一選區制)、制衡機制(兩院制與一院制、議會制與總統制)以及聯邦制的程度都以多種方式變化和組合。憑著多數決或絕對多數決,就可以無視於組織的社會組成而做成決策的想法,是人們通常理解民主的核心。

當然,也存在一些有限的例外情況,在許多方面證明了這一規則的例外性。最明顯的兩個例子是「遞減比例」(degressive proportionality)和「協商民主」(consociationalism)。許多聯邦制國家(如美國)採用了比例遞減原則:即相對於人口而言,較小的次單位(例如全國投票中的省份)在代表其人口時被過度表示。我們稍後將再次討論這個原則。

一些國家還有聯合結構,其中特定的社會群體(如宗教或政黨)同意以某種特定的方式分享權力,從而確保即使某個群體的投票占比下降,他們也能保留一些歷史權利。然而,這些例子很少,且通常帶有爭議,面臨很大的政治壓力要求朝向一人一票的標準方向進行「改革」。同時這也與世界上大部分地區和歷史上的決策結構形成了鮮明對比,包括那些涉及廣泛和多樣化的代表。

因此,與人類歷史和經驗相比,多數自由民主國家的公共行政標準形式期望財產主要由個人(或家庭)持有,另一部分則是由追求利潤的商業企業擁有,而政府負責大部分的監管與檢控。這種制度在文藝復興和啟蒙運動期間開始發展,當時,傳統的、以公地為基礎的財產制度、以社區為基礎的身分和多部門代表制度被淘汰,取而代之的是現代國家的「理性」和「現代性」。這個系統在十九世紀的工業和殖民時期得到鞏固並真正征服了世界,並在馬克斯.韋伯(Max Weber)那裡被封為典範。在二十世紀中期的「極端現代主義」中,這一制度達到了顛峰,財產被進一步合理化為一切事物的尺度與規格,身分文件則透過生物識別技術加以強化,一人一票的制度也被廣泛應用到各個組織中。

世界各地的政府和組織採用這些系統有一些很好的理由。首先,它們簡單易行,具有可擴展性;其次,這些系統讓不同背景的人能夠迅速了解對方,讓互動更有成效。另外,公有財產的制度會抑止創新,而私有財產則透過減少可能阻礙變革的人,替發展和貿易掃清了道路。如果沒有一個單一、統一、清晰的權利資料庫,社會福利計畫的管理者很難提供廣泛的養老金和失業救濟,更不用說那些為了跟上現代世界複雜性的妥協,很可能會對民主政府擴展的可能性造成破壞。

事實上,這些制度是現代富裕的自由民主國家崛起、繁榮和統治的核心,就像牛頓力學和歐幾里得幾何學的見解,為這些文明席捲地球提供了物理力量。然而,正如歐幾里得—牛頓的世界觀被證明是嚴重有限和幼稚的一樣,多元社會科學也是透過強調一元化原子主義社會體系的侷限而誕生的。

亨利·喬治與網絡價值

比起亨利.喬治,我們對卡爾.馬克思(Karl Marx)和亞當.斯密(Adam Smith)的印象可能更為深刻,然而綜觀其一生與身後,亨利.喬治可說是影響近代最深遠的社會思想家。他的著作《進步與貧困》(Progress and Poverty)有許多年是除了《聖經》以外最暢銷的英文書籍,他啟發了、也可以說創立了二十世紀初許多最成功的政治運動,甚至擴及到文化藝術,包括:

- 作為幾乎成功當選紐約市長的聯合工黨候選人,他對美國左翼政治產生了深遠的影響。

- 進步運動(progressive movements)和社會福音運動(social gospel movements)這兩個名稱的起源都可追溯到亨利.喬治的貢獻。

- 就像列寧和毛澤東從馬克思那裡汲取了靈感一樣,國民革命的創立者孫逸仙的「三民主義」受到了亨利.喬治的影響,這導致了今天臺灣持續崇敬亨利.喬治的思想。

- 「大富翁」遊戲的起源可以追溯到「地主遊戲」,這是一種教育工具,旨在說明一套替代規則如何能夠避免壟斷並實現共同繁榮。

亨利.喬治撰寫了許多專題作品,促進了無記名投票等理念的提倡。而他最著名的是主張對土地徵收「單一稅」,因為他認為土地的價值永遠不可能屬於個人所有。他最具代表性的描述之一,是讓讀者想像一片廣袤的草原,上面遍布美麗但同質的土地。當定居者來到這裡後,為他的家庭隨意挑選了一塊寬闊的土地。當未來的定居者到來時,他們會選擇在第一位定居者附近安家,以便享受陪伴、分工並且共享學校和水井等設施資源。隨著更多的定居者的到來,他們繼續採取群居的方式,土地的價值也隨之攀升。在幾代人之後,第一批定居者的後代發現自己是繁華都市中心大部分地區的地主,他們幾乎不費吹灰之力就變得極為富有,僅僅因為一座大城市就建立在他們周圍。

亨利.喬治堅持認為,這些土地的價值無法如此簡單地劃分給該家族:這是一種集體產品,應該被徵稅,而這種稅收不僅只是劃分,且對於經濟發展極其重要,這一點尤其被後來的經濟學家強調,包括本書作者之一在內。這類稅收,特別是像臺灣那樣經過精確設計的稅收,可以確保土地資產所有者必須將他們的資產用於生產性用途,或讓其他人這麼做。這些收入可以支持共享基礎設施(如學校和水井),也有助於土地增值,這一觀念被稱為「亨利.喬治定理」。

儘管這樣的論點對托爾斯泰(Leo Tolstoy)到愛因斯坦(Albert Einstein)等人具有吸引力,但在實踐中提出的問題遠比它能回答的要多得多。我們可以說土地不屬於個人所有,但無法清楚說明土地究竟屬於誰、或是屬於何者。城市?民族國家?整個世界?

考慮到這是一本關於資訊技術的書,舊金山灣區本身就是一個極好的例證。本書的兩位作者和亨利.喬治本人都曾在這裡生活過一段時間,這裡擁有世界上最昂貴的土地。然而,這片土地的巨大價值究竟屬於誰呢?

- 當然,這些價值不會直接歸屬於那些因僅僅為運氣好、有幸目睹電腦產業在周圍發展起來,並恰好擁有這些房產的屋主。那麼,也許應該將價值分配給附近的各城鎮?許多改革者主張,這些城鎮本來就是分散的,且經常阻礙發展,因此這些土地價值倍增的奇蹟很難就這麼歸功於它們的貢獻。

- 或許應該歸功於史丹佛大學和加州大學柏克萊分校?許多學者將矽谷的活力歸因於這兩所大學。當然,這兩所大學發揮了一定的作用,但將整個灣區土地的價值都歸功於兩所大學似乎有點奇怪,特別是考慮到它們是在美國政府的財政支持以及全國其他大學的合作下取得成功的。

- 也許是加利福尼亞州?但是國防工業、創造網際網路的學研複合體和政治機構等等的作用,可以說都遠遠超過了州級政府的影響。

- 那麼是美國嗎?不過當然,軟體產業和網際網路是全球現象。

- 那是屬於全世界嗎?除了根本不存在可以有意義的接受和分配這些土地價值的世界政府之外,將所有土地的價值抽象化到這樣的高度,也等於放棄了討論。顯然,上述選項都比「全世界」與軟體產業的價值更相關;如果不斷採取這種抽象討論,結果總是全球政府管理一切。

而讓問題變得更複雜的是,財產上獲得的收益僅僅是其所有權的一部分。法律學者通常將財產描述為一系列權利的組合:「使用權」(進入/訪問土地的權利)、「所有權」(建置或處理土地的權利)、「收益權」(從中獲利的權利)。誰有權進入灣區的土地?誰應該被允許在灣區土地上建設或出售這樣的獨家權利?在亨利.喬治的著作中並未考慮到這些問題,更不用說解決了。從這個角度來看,他的作品更像是一份邀請,讓我們超越私有財產制度提供的簡單答案,這也或許是他的思想極具影響力,但只在愛沙尼亞和臺灣等少數國家(誠然非常成功)部分實施的原因。

- 亨利.喬治邀請我們思考和想像設計的世界,是一個「網絡化價值」的世界,在這個世界裡,不同規模的實體(大學、城市、民族國家等)都在不同層次上為價值創造做出了貢獻。就像電波和神經元網絡在不同程度上影響了粒子在不同位置和思想在頭腦中出現的機率一樣,從正義和生產力上來說,財產和價值都應該在不同程度上屬於這些網絡。由此意義而言,亨利.喬治可說是多元社會科學的創始者。

齊美爾,多元交織的個體/分身

如果說亨利.喬治的著作中隱含著網絡思想,那麼大西洋彼岸的另一位思想家則更明確且出乎意料地證明了這一點。這位思想家就是德國社會學家格奧格.齊美爾,他是二十世紀初社會網絡思想的先驅者,開創了關於社會網絡(Social Networks)的概念。他的作品被誤譯為「web」,最後又成為「worldwide」。1955年,賴因哈德.班迪克(Reinhard Bendix)翻譯齊美爾的經典著作《社會學》(Soziologie)一書時,他選擇將齊美爾的想法描述為「社交關係網」(web of group-affiliations),而不是他所謂「幾乎毫無意義」的直譯「社交圈的交集」(intersection of social circles)。如果他做出不同的翻譯選擇,也許當代的尖端技術概念「全球資訊網」(world wide web),會和代表性的社會運動概念「多元交織性」(intersectionality)名稱互換:人們會談論交織的「資訊圈」,以及社會的「壓迫網」。[4]

齊美爾的「多元交織」身分理論提供了一種替代方案,可以取代傳統的個人主義/原子論,也可以取代集體主義。(「個人主義/原子論」在當時的社會學中,以馬克斯.韋伯的研究為代表,對「放任主義」影響很大;「集體主義」則出現在涂爾幹〔Émile Durkheim〕的思想中,並對「專家統治」產生深遠影響)。他認為這兩者都代表了對更複雜基礎理論的極度簡化/投射。

在他看來,人類是天生的社會性動物,沒有原始、獨立的個體身分。人類必須透過參與社會、語言、團結的群體,才能獲得自我意識、目標和意義。在簡單社會中(比如孤立的農村或部落),人類一生中絕大部分時間內都與同一群人互動,或者如他所描述的,與同一個「社交圈」互動。這個圈子定義了他們的(主要)集體身分,這也是為什麼大多數研究簡單社會的學者(例如人類學家馬歇爾.薩林〔Marshall Sahlins〕)在方法論上傾向於集體主義觀點。

然而,在更為複雜/城市/現代化的社會中,社交圈顯得更加多樣。人們可能在某個圈子裡工作,在另一個圈子裡信仰敬神,在第三個圈子裡關心政治,在第四個圈子與朋友一同消遣,在第五個圈子裡為球隊加油,同時可能感到被第六個圈子歧視排擠。這些多樣的認同構成了一個人的身分。隨著隸屬關係的增加和多樣化,其他人要恰好位於相同隸屬關係的交織處就變得越來越不可能。隨著這種情況的發展,人們與周遭人群的共同點,平均而言都越來越少。從積極的角度來看,個人開始認知到自我的「獨特性」,但從消極的角度來看,則可能感到「孤立/不被理解」。這也形成了一種「質得到發展的個體」(qualitative individuality)的意識感受,這有助於解釋為何專注於複雜城市環境的社會科學家(例如:經濟學家)在方法論上傾向於個人主義觀點。然而,諷刺的是,正如齊美爾所指出的,這種「個體化」(individuation)的形成,正是因為「個體」(individual)分裂成了多個「分身」(dividua),效忠於各自不同的面向。因此,當方法論的個人主義將「個體/分身」((in)dividual)視為社會分析中不可簡化的要素時,齊美爾反而認為,或許必須先有現代城市社會的複雜和動態性,才有可能出現這樣的「個體」(individuals)元素。

因此,在國家身分制度試圖從社群束縛中解放出來的個人,實際上是源於社群的擴散和交叉。正如一個真正公正有效的財產制度會承認並且考慮這種網絡化的相互依存關係一樣,真正賦予並支持現代生活的身分制度,也需要反映其相互交織的網絡化結構。

約翰·杜威的新興公眾

若「個體/分身」是如此流動和動態,那麼構成它的社交圈肯定也是如此。正如齊美爾所強調的,新的社會群體不斷形成,而舊的社會群體則在衰落。他舉出的三個例子是在他所處的時代形成的,包括代表勞工普遍利益的跨部門「工會組織」(working men's associations)、剛開始冒出頭的女權主義組織,以及跨產業的雇主利益團體。創建這些新圈子的關鍵是建立一些場所(例如工會堂)或出版物(例如工人報紙),透過這些方式讓這些新興團體可以相互認識和理解,進而出現一些普遍性的共同之處,這是他們原本在更廣泛社會中與其他人並不存在的交集。這樣的紐帶透過保密得到了強化,共享的秘密造就了獨特的身分和文化,運用外人無法識別的方式協調共同利益。[5]

約翰.杜威在1927年的《公眾及其問題》(The Public and its Problems)一書中,探討了他稱之為「新興公眾」(emergent publics)的政治影響和動態[6]。杜威是十進制的發明者、「進步主義教育」之父,可能也是最著名的美國哲學家和民主哲學家。他領導且推動了政治進步中的「民主派」,並與左翼技術官僚沃爾特.李普曼(Walter Lippmann)展開了一系列著名的辯論,李普曼在1922年出版的《公眾輿論》(The Public Opinion)一書被杜威視作「對目前所設想的民主最強力的控訴」。在辯論中,杜威試圖挽救民主,同時全面接受李普曼對現有體制的批判,認為這些體制根本無法適應日益複雜且變化多端的世界。

儘管杜威承認社會動力的多重力量,但他特別關注技術在創造新形式的相互依賴(forms of interdependence)方面的作用,這些形式創造了新興公眾範疇的必要性。鐵路連接了原本在商業與社會上無從謀面的人群。電台促成了跨越千里的共同政治理解和行動。工業污染影響了河流和都市的空氣。這些技術都是研究的成果,其利益超越了地域與國境的限制,這些形式的相互依賴帶來了各種社會挑戰(例如治理鐵路關稅、安全標準和疾病傳播;獲取稀有無線電的公平性等)。無論是資本主義市場,或是既存的「民主」治理結構,都難以對此善加管理。

市場經濟的失敗,是因為這些技術創造了市場力量、全面的外部性,以及廣泛的「超模」(supermodularity)性質(有時稱為「報酬遞增」):整體(例如鐵路網)的價值高於其部分的總和。在技術行業中,最著名的例子是所謂的「網絡效應」,即系統的價值隨著使用人數增加而提高對其他人的價值。資本企業無法全面考量所有的「溢出效應」(spillovers),即使試圖這樣做,它們也會積累市場力量、抬高價格、排除參與者,從而破壞「報酬遞增」所創造的價值。

因此,將這些相互依存形式「交給市場」,只會加重風險與傷害,無法充分發揮其潛力。

杜威將民主視為其一生中最基本的原則;他的文字幾乎每個段落都會回歸到這個主題,他堅信民主行動可以解決市場的缺陷。然而,他也看見了既存「民主式」機構的種種限制,就像資本主義的局限一樣嚴重。杜威認為,問題在於在面對技術所帶來的新興挑戰時,既存的民主機構並非真正的民主。

尤其,機構被稱為「民主」的意思不僅僅在於形式化的參與和投票。許多寡頭政治都採用這些形式,但並未包含大多數公民,因此並非民主。在杜威看來,一個全球性的「民主」機構直接管理某個村落的事務,也不能算是民主。真正的民主核心在於「相關公眾」(relevant public)的概念,即那些生活在問題現象中且受到影響的人們來管理這一挑戰。因為技術不斷產生新的相互依存形式,這些形式幾乎永遠無法完全對應現有的政治界線,因此真正的民主需要不斷湧現新的公眾,並重新塑造現有的管轄範圍。

此外,由於大多數人在日常生活中不容易察覺到新形式的相互依存,杜威認為所謂的「社會科學專家」,或者我們不妨更廣泛地稱之為「企業家」、「領導者」、「創始人」、「先驅」,甚至我們更喜歡稱之為「鏡子」,在其中扮演了至關重要的角色。正如喬治.華盛頓的領導幫助美國意識到自己是一個國家,並且必須在他的任期結束後以民主方式選擇自己的命運一樣,這些「鏡子」的角色是去理解新形式的相互依存(例如工人之間的團結、碳排放對全球暖化的影響),通過言論和行動向相關人士解釋,從而賦予新興公眾的存在。歷史上的例子包括工會領袖、農村電力合作社的創辦人,以及聯合國的創建者。一旦這樣的新興公眾被理解、承認,並被賦予治理新形式相互依存的權力,「鏡子」的作用將逐漸消失,就像華盛頓回到了維農山莊一樣。

因此,杜威對民主與新興公眾的構想可視為齊美爾「個體/分身」哲學的鏡像,既深刻體現了民主的內涵,又挑戰甚至顛覆了我們對民主的傳統理解。在如此構想下,「民主政體」並非民族國家固有疆域內的靜態系統,而是活化與重新想像社會機構的動態過程,比市場經濟更為活躍。這一過程由多樣化的「鏡子」創業家引領,他們本身就是未解決的社會張力的交匯點,用以重塑與重新想像社會制度的輪廓。與傳統民族國家的投票制度相比,這一過程就像牛頓力學對比於更基本的量子和相對論現實一樣,只是一抹蒼白的影子。真正的民主必須是網絡化、多元化和不斷發展的。

諾伯特·維納的模控社會

所有這些批評和思考方向都具有啟示性,但似乎都無法提供明確的行動路徑和進一步的科學發展。社會組織性質的多樣化和網絡化是否能轉化為一種新的社會組織形式的科學動力?這個假設激發了諾伯特.維納發展現代控制論(cybernetics)領域的種子,也延伸出了對數位技術描述中的「cyber」一詞的使用。許多人認為後來的「電腦科學」(computer science)也被賦予了類似的含義。維納將控制論定義為「動物和機器(如複雜系統)中的控制和資訊科學」,但更被廣泛接受的意義可能類似於「研究網路內部通訊與網有、網治、網享的治理學門」。這個詞源自希臘的比喻,即一艘船的方向由眾多槳手的動作來決定。

- 維納的科學工作幾乎完全專注於物理、生物和資訊系統,探討器官和機器如何達到並保持平穩的狀態,以及量化資訊傳輸通道及其在實現這種平衡中的作用等。在個人和在政治上,他是一位和平主義者,他嚴厲批評資本主義違反了控制論穩定和平衡的基本原則,主張以更加負責任的方式使用與部署技術。他甚至絕望地認為,如果不進行深刻的社會改革,他的科學工作將一無所獲。在《控制論》(Cybernetics)的序言中,他寫道:「一些人希望,這個新領域的工作所提供的,可以更好地促進對人類和社會的理解,並超越我們對權力集中所做的偶然貢獻(權力因其存在條件,總是集中在最不道德的人手中)。我寫於1947年,我不得不說這是一個極其微弱的希望。」因此,維納結識了許多社會科學家與改革家。他們「對本書可能包含的任何新思維模式的社會效力寄予了……相當大的希望」。

儘管他和這些信念有所共鳴,但他認為這些期望大多是「虛幻的」。雖然他認為這些計畫是「必要的」,但他卻無法「相信它是可能的」。他認為,量子物理學已經證明了粒子層面的精確性是不可能的,因此,科學的成功源於我們生活在遠高於粒子層面的事實,但我們在社會中的存在也暗示著同樣的原則,使得社會科學在本質上是不可行的。因此,儘管他希望為齊美爾和杜威的工作提供科學基礎,但他對「如此過高的可行性期待」抱持著懷疑的態度。

我們在這些作者身上看到許多共同之處。我們看到了對社會的綜合性和分層性的認識,這往往比自然科學中的其他現象更加複雜:一個電子通常只環繞某個原子或分子,一個細胞是某個有機體的一部分,一顆行星環繞某顆恆星;而在人類社會中,每個人,甚至每個組織,都是多個相互交織的、更大實體的一部分,幾乎沒有哪個實體完全處於其他實體的內部。但是,社會科學的這些進展,如何才能轉化為同樣先進的社會技術呢?這是我們下一章將要探討的問題。

Scott Horton,“Holmes – Life as Art,”Harper’s Magazine (May 2, 2009). https://harpers.org/2009/05/holmes-life-as-art/. ↩︎

Carlo Rovelli, “The Big Idea: Why Relationships Are the Key to Existence.” The Guardian, September 5, 2022, sec. Books. https://www.theguardian.com/books/2022/sep/05/ the-big-idea-why-relationships-are-the-key-to-existence. ↩︎

Joseph Henrich, The WEIRDest People in the World How the West Became Psychologically Peculiar and Particularly Prosperous, (New York Macmillan, 2010). ↩︎

《1975 年以來齊美爾對美國社會學的影響》by Brocic and Silver. ↩︎

《Sociology of Secrets and Secret Societies(秘密與秘密社團的社會學)》by 格奧爾格·齊美爾(Georg Simmel) ↩︎

《The Public and its Problems(公眾及其問題)》by 約翰·杜威(John Dewey), 1927. ↩︎