活在⿻世界

原文:Living in a Plural World

| 作者:E. Glen Weyl, Audrey Tang and ⿻ Community | 譯者:唐鳳 Audrey Tang, 周宜蔓 Gisele Chou

直到不久前,我對文明最大的稱讚……是認為它使得藝術家、詩人、哲學家和科學家做為可能而存的。但我現在認為這並非最偉大的事情。現在我相信,最偉大的發生是歸屬於我們整體,直接影響了我們所有人。 當有人說我們過於被謀生所困而遺忘生活時,我回答,文明的最高價值就是它使生活方式變得複雜了;它要求偉闊協作的智力付出,而不僅僅是簡化的、未經協調的存在。是利益於群體可以吃穿用度、安居樂業,從一個地方移動到另一個地方。 更複雜與熱切的智力付出,意味著更飽滿且豐富的生活,也就是生生不息。生活的意義就是生活本身,而判斷生活是否值得的唯一標準就是:你是否充分地活著。——奧利弗·溫德爾·霍姆斯,1900 年 [1]

原子是現實中獨立的元素嗎?不……就像量子理論顯示的:原子的定義是來自於它們的……與這個世界其他部分的交互作用。量子物理學或許只是讓我們意識到,現實中這種無處不在的關係結構,正是一直延續到最基本的層次。現實不是事物的集合,而是由眾多過程組成的網絡。——卡洛·羅韋利,2022 年 [2]

技術追隨科學。因此,如果我們想要理解⿻作為關於我們的世界可能變成什麼樣子的願景,我們需要從理解⿻作為關於世界本來面貌的視角開始。「專家統治」(Technocracy)和「放任主義」(Libertarianism)的觀點植根於一門科學,即我們在上一章描述的單一原子論:認為一套普遍規律作用於一組基本粒子是理解世界的最佳方式。

如果我們想要提供一種不同於「專家統治」(Technocracy)和「放任主義」(Libertarianism) 的技術未來願景,我們需要理解它們於科學的理解的根源為何、可能遺漏了什麼,以及如何糾正這一點來開闢新的視野。為此在這一章,我們來探索隱身於這些方法後面的科學哲學觀,探巡過去一個世紀中自然科學和社會科學是如何進步、超越這些觀點的局限性,而走到多元、網絡式、關聯式、集體智慧的理解,即我們生活的當下現實。

專家統治主義長期以來,一直以科學和理性作為它的正當理由。自 20 世紀初流行的「科學管理」(又稱泰勒主義)理念,是通過在社會系統和簡單數學模型之間進行類比,以及將邏輯和理性作為思考它們的方式且用來證明合理性的。在建築學中的高度現代主義,同樣受到幾何學之美的啟發。放任主義也大量借鑒了物理學和其他科學:正如粒子「走最小作用量的路徑」,進化使適應性最大化一樣,經濟主體「最大化效用」。在單一原子論看來,世界上的每一個現象,從人類社會到天體運動,最終都可以被簡化為這些規律。

這些方法取得了不容忽視的巨大成就。牛頓力學解釋了一系列現象,幫助啟發了工業革命的技術。達爾文主義是現代生物學的基礎。在影響公共政策的社會科學中,經濟學一直是最有影響力的。邱奇-圖靈(Church-Turing)關於「可計算理論」的願景,幫助啟發了當今廣泛使用的通用計算機器的概念。

不過,正如我們對上個世紀的發生所理解的,如果我們可以超越單一原子論的局限,就有可能取得更大的進步。哥德爾定理動搖了數學的統一性和完備性,今日的一系列非歐幾里得幾何科學至關重要。交互共生、生態學和拓展的演化綜論削弱了「適者生存」作為中心生物學範式的地位。神經科學在圍繞著網絡和湧現能力下來已經被重新構想,又反過來,再次成為現代計算的核心概念。以上提及的所有的共同點,軸心思維是關注複雜性、湧現、多層次組織網絡和多向的因果關係(集體智慧),而不只是將一套普遍規律應用於單一類型的單個實體。

⿻用相似的方式看待社會系統。一個公司可被視作為更大遊戲中的一個參與者,但同時公司本身也是一個遊戲,員工、股東、管理層和客戶都是其中的參與者,其結果往往看起來不像一個連貫的效用函數。更重要的是,許多其他的遊戲不斷交叉:通常一間公司的員工,時常受到它們與外部世界的其他關係(例如政治、社會、宗教、民族)的影響,而不僅只是通過公司本身。國家也是這樣,既是遊戲也是玩家,與公司、一系列如宗教等多方面交織在一起,我們也無法將國家之間的行動與國家內部的行動整齊的一刀切劃開:如同,本書的撰寫正是以開源開放的方式,多面向、複雜性的結合在一起。

因此,⿻充滿了與上個世紀自然科學的類比。雖然通過借鑒這種多元性的類比來學習是⿻的本質,然而為了說明這些類比的價值,觀察我們上面討論的一些核心思想和複雜性一般科學最有力特徵之間的聯繫,這也是十分有用的。特別是,雖然放任主義和專家統治主義可以被視為意識形態的諷刺,但它們也可以從科學的角度來理解為對複雜性存在的威脅。

從流體流動到生態系統的發展,再到大腦的運作,幾乎每一個複雜的系統,都可以表現出「混沌」狀態(活動基本上是隨機的)和「有序」狀態(模式是靜態和僵化的)。很大程度地說,總有一些參數(如熱量或突變率)決定了哪些狀態的出現,當參數值高時出現混沌、參數值低時則出現秩序、當參數值十分接近時這些狀態之間過渡的「臨界值」,也就是複雜性理論家所謂的「混沌邊緣」時,複雜行為將會湧現,形成不可預測、不斷發展、如生命般的結構,這種結構既不是混沌的,也不是有序的,而是複雜的。這與我們上面強調的在集權威脅和反社會威脅、專家統治官僚主義和放任主義威脅之間存在「狹窄走廊」的觀點密切相關。

因此,⿻可以自科學中汲取養分,對轉向和拓寬這條狹長走廊至關重要,複雜性科學家稱此一過程為「自組織臨界性」 (Self-organized criticality)」。在這樣做的過程中,我們可以借鑑許多科學的智慧,確保我們不會過度被任何一組類比所束縛。

數學

19 世紀的數學,興起了形式主義:對我們在使用的數學結構的定義和性質進行精確且嚴謹的規定,以避免不一致和錯誤出現。20 世紀初,人們曾寄望數學可以被「處理」,甚至可能給出精確的演算法,來確定任何數學主張的真偽。另一方面,20 世紀的數學則以更多的不確定性為特徵。

- 哥德爾定理:20 世紀初的一些數學主張,尤其是哥德爾定理(Gödel's theorem),揭示數學的關鍵部分存在一些基本且不可化約的方式,使其無法被完全解決。同樣的,邱奇的研究已證實某些數學問題在計算過程為「不可判定」的 ,這也打破了將所有數學在經過計算後可以簡化為基本公理計算的夢想。

- 計算複雜性:即使還原主義在原則上/理論上可行,然而基於它們的組件來預測高層次現象所需的計算量非常龐大,以至於執行它上不太可能具有實際意義。事實上,在某些情況下,可以證明它需要消耗計算量的資源價值,遠遠超過可透過解答來回收的資源價值。(這也常常使得還原理論的可能性變成無關緊要了,甚至還因為這樣,樹立了還原的一個巨大障礙。)在許多真實世界案例中,這種情況通常可以被描述為一個經過充分研究的計算問題,其中「最優解」的演算法需花費指數級的大量時間,因此在實踐中經常使用足夠好的「啟發式」演算法.

- 敏感性、混沌和不可化約的不確定性:許多甚至相對簡單的系統已經被證明會表現出「混沌」行為。如果初始條件的微小變化在經過一段時間後轉變為最終行為的極端變化,則該系統被視為混沌的。最著名的舉證是「天氣系統」,時常被闡釋為一隻蝴蝶拍動翅膀可能在幾週後導致世界的另一端引發颱風。在如此混沌效應的存在情形下,通過還原主義進行預測需要無法實現的精確度。更困難的是,對於量測的精確度往往也有著十分嚴格的限制,精密儀器的測量方式可能因為前述的靈敏度預測引起重大變化,測量系統也會受到干擾。

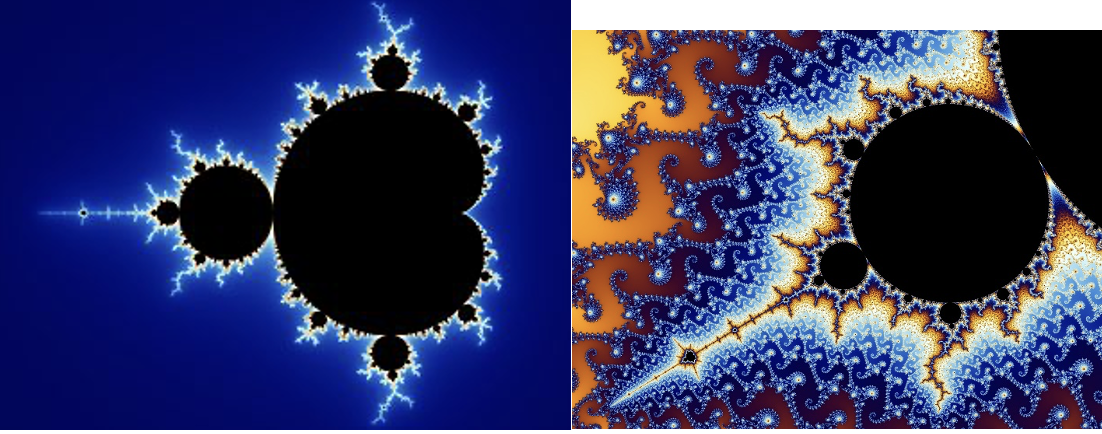

- 分形:許多數學結構已被證明在非常不同的尺度上具有相似的模式。一個很好的例子是曼德博集合(Mandelbrot set),它是通過重複平方然後將相同的偏移量加到複數上生成的。

正如同幾何學和拓樸學,一度被視為忠誠的歐幾里德確定性支持領域,卻轉向承認了無盡的變化,像扁平地球的確定性隨著環球航行而逝去無蹤。公理系統,曾經亦被視作為單一完整數學系統的希望,但庫爾特·哥德爾(Kurt Gödel)、保羅·科恩(Paul Cohen)與其他研究揭示了其本質上無法解決某些數學問題,且必然不完整。阿隆佐·邱奇(Alonzo Church)也提出了其他數學問題,是任何運算過程都無法判定的。諸如種種,即使是純粹的邏輯與數學運算,也幾乎與我們上述討論的領域同樣多元。

舉例來說:圖 1:Mandelbrot 集(根據函數中的參數值描述簡單二次函數的混沌行為)在兩種尺度下的顯示。來源:維基百科(左)和 Stack Overflow(右)。

- 數學中的相關性:在數學中,不同的分支往往是互相關聯的,一個領域的洞見也可以應用於另一個領域。例如,代數結構在許多數學分支中無所不在,它們也可以做為一種語言來表示和探索數學中主題間的關係。此外,拓樸學的研究是基於理解形狀和其性質之間的關係。多元性與交互關聯性的混合也許是現代數學的決定性特徵。

物理學

在 19 世紀末時,克耳文勳爵(Lord Kelvin)大發厥詞地宣稱:「現在物理學沒有新的東西可以發現了。」然而事實恰好相反,20 世紀被證實為物理學歷史上最豐富、也最具革命性的時代。

- 愛因斯坦的相對論推翻了將歐幾里得空間幾何、牛頓宇宙觀「撞球檯模型」作為理解非常大尺度的物理世界的指導簡單性。當物體以接近光速的速度運動時,描述它們行為的規則開始變得非常不同。

- 量子力學和弦理論皆同樣表明,在非常小的尺度下,僅依賴經典物理學是不夠的。貝爾定理清楚地證明,量子物理學甚至不能完全被描述為概率論和隱蔽資訊的結果:相反,一個粒子可以同時處於兩種狀態的組合(或「疊加態」)中,其中這兩種狀態相互抵消。

- 海森堡不確定性原理對粒子的速度和可被測量的定位精度設置了一個堅定的上限。

- 三體問題在劉慈欣的科幻系列中扮演核心角色後現已聞名,這說明即便在簡單的牛頓物理學中,儘管只有三個物體的相互作用也足夠混沌,以至於其未來行為無法用簡單的數學問題預測。然而,通過使用「溫度」和「壓力」等 17 世紀的抽象概念,我們仍然可以解決萬億體問題,足以滿足日常使用。

生物學

如果說十九世紀宏觀生物學(關於高級生物與其互動)的定義思想是「自然選擇」,那麼二十世紀相比擬的定義思想則是「生態系統」。 自然選擇強調面對稀缺資源時的「達爾文式」的競爭觀點(其與「擴展的演化綜論」思想密切相關)強調:

- 模型可預測性的限制:不斷發現我們建立有效動物行為模型的能力的限制,這些模型基於還原論的概念,例如行為主義、神經科學等,展示了計算的複雜性。

- 生物體和生態系統之間的相似之處:在由多種相異生物組成的系統(即「生態系統」)也顯現出與多細胞生物體相似的特徵(如恆定性、對內部成份的破壞或過度繁殖的脆弱性等),這些揭示了敏感性和混沌性。

- 透過較簡單生物體的合作而運作的高層次生物體:更高層次的生物體是可以透過較為簡單的生物體合作湧現(例如:多細胞生物是單細胞生物之間的合作,或像「Eusocial(真社會性)」生物體源自於螞蟻等昆蟲個體之間的合作),以及在所有這些層次中都可能發生的突變性和選擇性,則展現了多層次組織的概念。

- 不同物種之間相互作用的多樣性:包括了傳統的競爭或捕獵關係,也涵括了一系列 "互利共生" ,其中生物依賴其他生物提供的服務,也會轉向援助維持它們,說明了糾纏性與關聯性。

- 表觀遺傳學:認知到遺傳學僅只編碼這些行為中的某一部分,而「表觀遺傳學(epigenetics)」或其他環境特徵在演化和適應中發揮著重要作用,闡釋了內嵌的因果關係。

這樣的轉變,不僅僅是簡單的科學理論,亦導致了二十世紀人類行為與自然互動的一些最重要的關係轉變。尤其在環境運動與其創建的一系列如保護生態系統、生態多樣性、臭氧層與氣候行動,都源於「生態學」且十分依賴這門科學,甚至常常被稱為「生態」運動。

神經科學

現代神經科學,源於兩項大腦功能的關鍵發現。首先,是在 19 世紀後期由卡米洛·高基(Camillo Golgi)、桑地牙哥·拉蒙卡哈(Santiago Ramón y Cajal)和協力者們分離出神經元、電活化神經元網路,且將之定義為大腦的基本功能單位。Hodgkin 和 Huxley 的研究則推進了將這種分析更精確地完善為清晰的物理模型,他們在動物身上測試並建立了神經通訊的電學理論。(補充:Hodgkin-Huxley model 霍奇金-赫胥黎模型)

- 大腦功能的分佈:數學建模、大腦成像和單個神經元激活實驗表明,許多(如果不是大多數)大腦功能分佈在大腦的不同區域,是由相互作用的模式產生,而不是主要的物理定位產生的。

- 赫布理論模型:通過反覆地共同激發來強化這些,這可能是科學中 "關聯性" 概念最優雅的例證了,這與我們經常想像的人際關係發展的方式十分相似。

- 人工神經網路的研究:早在 1950 年代末,以弗蘭克·羅森布拉特 (Frank Rosenblatt) 為首開始,研究學者就建立了第一個大腦的「人工神經網路」模型,神經網絡已成為了最近「人工智慧」前行的基底。數萬億個節點組成的網路,每一個節點都依循著相當簡單的原則運轉,這些原則受到活化神經元的靈感而設計;當輸入的線性組合超過一定的閾值時就會觸發活化,是 BERT 和 GPT 模型等「基礎模型」的骨幹。

從科學到社會

「多元宇宙」在科學上,指的是應用上述觀點理解人類社會;在技術上,則是試圖建立資訊和治理的形式系統,既能解釋這類結構,又與這類結構近似,就像建立在多元科學基礎上的物理技術一樣。網絡社會學領導人物馬克·格蘭諾維特(Mark Granovetter)的作品,或許是此一願景的最佳表述。沒有基本的單一原子;社會群體確實存在,而且必須不斷地持續變換、重組。這種雙向平衡,來自於人類的多樣性與其所創造的社會群體,而這正是多元社會科學的精華。

此外,這些社會群體存在於各種交織、非階級式的層次之間,包括家庭、會所、城鎮、洲際、各種規模的宗教組織,領域各異的企業、人口特徵(性別、性向認同、種族、民族等)、教育和學術培訓,以及更多共存與交織的層次。例如從全球天主教的角度來看,美國是一個重要但「少數」的國家,只有大約 6% 的天主教徒生活在美國;但從美國的角度出發,也可以如此形容天主教:大約 23% 的美國人是天主教徒。

雖然我們強調了多元社會科學(「網絡社會」)的積極觀點,但必須提醒的是,除了其與生俱來的合理性外,採用這種觀點的一個關鍵原因是:鑑於複雜性和混沌,運用一元原子論來解釋大多數社會問題,根本就不可行。同樣的,在社會科學領域中,即使最貫徹「方法論個人主義」的經濟學界,也普遍認為,試圖將複雜的組織做為個人行為的衍生品來建模,註定是徒勞無功的。

舉例來說,產業領域將公司而非個人視作主要的行動者,而多數宏觀經濟模型亦假設有足夠的同質性以允許建置一個「代表性代理人」(representative agent),而不是將行為化約成各式各樣的實際個體選項。事實上,經濟模型的一個迷人特質,就是它們傾向於用一系列不同形式的組織作為「中央計畫者」(例如技術平台營運商或是上級政府)、或比作為「個體參與者」(例如地方政府或製造商)。這些特質並不令人驚訝,因為賽局理論(將群體行為還原為個人行為的最經典的經濟方式)的一個重要結果正是「無名氏定理」,它是關於「混沌」和「不可化約的不確定性」的一個變形,指出只要不斷重複互動的過程,分佈極廣的各種結果狀態,都可以收歛到均衡點。

然而,不論選擇在何種層次做出解釋,行動者幾乎總是被模擬為原子式的利己主義者,而規劃者則作為連貫、客觀的最大化者,而非在社會中內嵌的交互群體隸屬關係。將社會現象理解為源自「網絡社會」的精髓,正是為了要擁抱其豐富性,並建立可善加利用它的社會系統、技術和政策,而不是將其視為一種分散注意力的混亂干擾。這類系統的需求包括(但不限於):可明確交代的社會動機、賦權予多樣的社會群體、預測且支持社會動態與演化,將個人身分確立於社會隸屬關係中,將群體選擇確立於集體民主參與的基礎上、引導建設與維護社會脈絡以促進社群關係。

儘管我們沒有篇幅來展開細節,然而豐富的文獻已經提供了量化與社會科學的證據[3], 來確立⿻觀點的解釋力。在產業動態、社會和行為心理學、經濟發展、組織凝聚力等方面的研究揭示,社會關係在創造與運用多樣性方面,起著核心作用[4]。在此,我們只舉出一個例子,而它或許是最令人驚艷、亦與上述科學主題關聯性最高的一個說明:科學知識本身的進化。

「元科學」(Metascience)作為成長中的跨學科集合的學術領域,正是為了探索作為複雜系統而湧現出的科學知識網絡 [5]。 SciSci 研究者描繪了各個科學領域的湧現與增生、科學的新穎性與進步的出處、科學家選擇的探索策略,社會結構對知識擴散的影響等。他們發現科學探索偏向於在一個領域內經常討論的主題,並受到科學家之間的社會和制度聯繫的限制,這降低了科學知識發現過程的效率[6] 。此外,他們也發現一個分散的科學社群是由大多數獨立的、非重疊的團隊組成,這些團隊使用各種方法,並借鑒廣泛的早期出版刊物,而這樣往往會產生更可靠的科學知識。相比之下,集中社群的特質是反覆合作,並局限於前人研究的有限方法,可能會產生不太可靠的結果[7][8]。它還發現研究團隊的規模和層次與開發的發現類型(風險性、革命性和常規科學)之間存在著強有力的聯繫,亦揭示出團隊研究(相對於個人研究者),在現代科學日漸成為主流 [9]。 最大的創新,往往來自於將現有學科的堅實基礎[10][11][12],以不尋常又令人詫異的組合方式部署。這也揭示了在科學中時常被使用的激勵手段(例如論文品質和引用次數等)也會產生不當誘因,反而限制了科學的創造力。這些發現,也有助於發展補足與抵銷這些偏見的新指標,形成了⿻特性的誘因組合 [13]。

當更多不同的社群及其方法致力於驗證現有的主張時,這些獨立的觀點確保他們的發現更容易反駁和修改。此外,當透過模擬我們在最重要的科學事業中看到的多樣性來建構基於⿻原則的人工智慧模式時,人工智慧驅動的發現超過了正常人類科學所產生的發現。[14]

因此,即使是對科學實踐本身的理解,也不得不考慮多元主義的觀點,也就是立基於社會組織中許多層次的相互交織。因此,無論要推動哪種科學與技術,「多元宇宙」的展望都是重中之重。

⿻未來?

然而,現存的多數形式化社會系統,以及前述專家統治和放任主義的未來願景,它們依據的假說都與多元基礎大相徑庭。

在上一章提及的「專家統治」願景中,現有行政系統的「混亂」,將被大規模、統一、理性、科學、人工智慧所規劃的系統取代。這個想像中的大一統代理人,跨越了地理和社會的多樣性,可以對任何經濟和社會問題提出「不帶偏見」的答案,以超越社會分歧和差異。因此,它企圖掩蓋(在最好的情況下)或抹去(在最壞的情況下),而非培植和運用社會多樣性與異質性,而這些正是多元社會科學認為值得用來定義興趣和價值的要素。

在「放任主義」願景中,原子個體(或在某些版本中,同質且緊密對齊的個體群體)的主權,則是主要的渴望。社會關係最好用「顧客模式」、「出場機制」等資本主義動力的角度來理解。民主制度和其他應對多樣性的方法,都被視為未能實現足夠價值對齊與自由的系統失靈模式。

但我們並非只有這兩條路可選。多元主義的科學,已經向我們展示了如何運用對世界的多元理解,來建構物理技術的力量。我們必須要問:運用這樣的理解,建構出的人類社會與資訊技術,將會是什麼樣子?幸運的是,二十世紀見證了上述願景的系統發展,從哲學和社會科學的基礎,到技術表現的開端。

“Life as Joy, Duty, End” ↩︎

《為什麼人際關係是存在的關鍵 The big idea: why relationships are the key to existence》 by Carlo Rovelli (2022) ↩︎

在 Manuel DeLanda 闡述的裝配(assemblage)理論中,實體被理解為由異質組件之間的共生關係形成的複雜結構,而非簡化為其個別部分。其中心論點是:人們不是單獨行動的,相反,人類行為需要複雜的社會-物質相互依賴。DeLanda 的觀點將重點從實體的固有品質轉移到在關係網絡中產生新興特性的動態過程和相互作用。他的書《社會的新哲學(A New Philosophy of Society: Assemblage Theory and Social Complexity)》(2006)是一個很好的起點。 ↩︎

Scott Page,《差異:多樣性的力量如何創造更好的群體、公司、學校和社會》,(普林斯頓:普林斯頓大學出版社,2007;César Hidalgo,《為什麼資訊會增長:從原子到經濟的秩序演化》,(紐約:Basic Books,2015);Daron Acemoglu和Joshua Linn,"製藥行業創新中的市場規模:理論與證據",《巴伐利亞聯盟圖書館目錄》,(柏林和Brandenburg: B3Kat資料庫,2003年10月1日),https://doi.org/10.3386/w10038;Mark Granovetter,"弱關係的力量",《美國社會學雜誌》78,no. 6 (1973年5月):1360–80;Brian Uzzi,"公司間網絡中的社會結構和競爭:嵌入性悖論",《行政科學季刊》42,no. 1(1997年3月):35–67。https://doi.org/10.2307/2393808;Jonathan Michie和Ronald S. Burt,"結構洞:競爭的社會結構",《經濟學雜誌》104, no. 424 (1994年5月): 685。https://doi.org/10.2307/2234645;McPherson, Miller, Lynn Smith-Lovin和James M Cook。"物以類聚:社交網絡中的同質性"。《社會學年度評論》27,no. 1(2001年8月):415–44 ↩︎

See a summary in Fortunato et al. 2018 ↩︎

Andrey Rzhetsky, Jacob Foster, Ian Foster和James Evans,"選擇實驗以加速集體發現",《美國國家科學院院刊》112,no. 47(2015年11月9日):14569–74。https://doi.org/10.1073/pnas.1509757112。 ↩︎

Valentin Danchev, Andrey Rzhetsky和James A Evans,"集中科學社群不太可能產生可複製的結果"。ELife 8(2019年7月2日),https://doi.org/10.7554/elife.43094。 ↩︎

Alexander Belikov, Andrey Rzhetsky和James Evans,"從文獻中預測穩健的科學事實",《自然機器智慧》4.5(2022): 445-454。 ↩︎

Lingfei Wu, Dashun Wang和James Evans,"大團隊開發,小團隊顛覆科學技術",《自然》566.7744(2019):378-382。 ↩︎

Yiling Lin, James Evans和Lingfei Wu,"科學的新方向源於脫節和不和諧",《資訊計量學雜誌》16.1(2022):101234。 ↩︎

Feng Shi和James Evans,"令人驚訝的研究內容和背景組合與影響力相關,並由來自遙遠學科的科學局外人產生",《自然通訊》14.1(2023):1641。 ↩︎

Jacob Foster, Andrey Rzhetsky和James A. Evans,"科學家研究策略中的傳統與創新",《美國社會學評論》80.5(2015):875-908。 ↩︎

Aaron Clauset, Daniel Larremore和Roberta Sinatra,"科學的科學中的資料驅動預測",《科學》355.6324(2017): 477-480。 ↩︎

Jamshid Sourati和James Evans,"用具有人類意識的人工智慧加速科學",《自然人類行為》7.10(2023):1682-1696。 ↩︎