社會市場

原文:MARKETS

| 作者:E. Glen Weyl, Audrey Tang and ⿻ Community | 譯者:唐鳳 Audrey Tang, 周宜蔓 Gisele Chou

如前所述,開源軟體(OSS)是世界上最具活力的多元生態系統之一。然而,由於軟體是免費提供的,OSS 長期以來一直在努力尋求可靠的資金來源。與此同時,許多公部門和公益資助者也看到了 OSS 生態的價值,但他們發現,與傳統的學術研究相比,生態的異質性,讓他們很難確定該支持哪些專案。

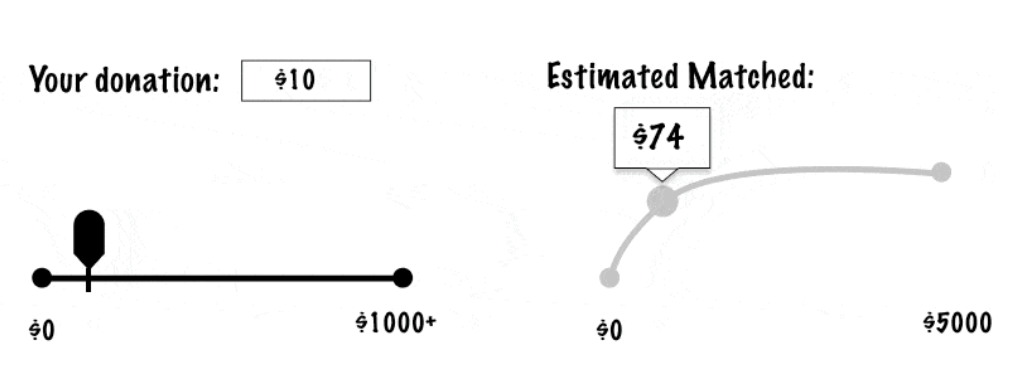

最近,克服此一挑戰的主要嘗試,集中在配對資金和社群捐款上,即贊助者支持某一類專案,但資金池由專案參與者的小額捐贈引導。傳統上,這樣的系統(如 GitHub 贊助者)可能會被富有的參與者(如企業)操控,因為企業捐款可以獲取大部分的配對資金。

為了克服此一問題,一些新的配對平台,比如 GitCoin Grants,使用「多元募資」公式,將贊助者、小額捐贈者和資助者連接起來。該公式不僅考慮所獲資金的總額,也考慮其來源在個人貢獻者和相關社會群體中的多樣性。這些平台已成為 OSS 重要資金來源(籌集了數億美元的資金),尤其是在與 web3 有關的領域,在臺灣也是如此,包括對本書的支持,並且越來越多地被應用於 OSS 之外的領域(例如環境、本地企業發展等)。

Gitcoin 上的貢獻正是由上述多元募資範式所支持,在資金池中進行配對,這是一種更具多元性的資助公式,在於它可以跨越社會距離而增加許多小額捐款。

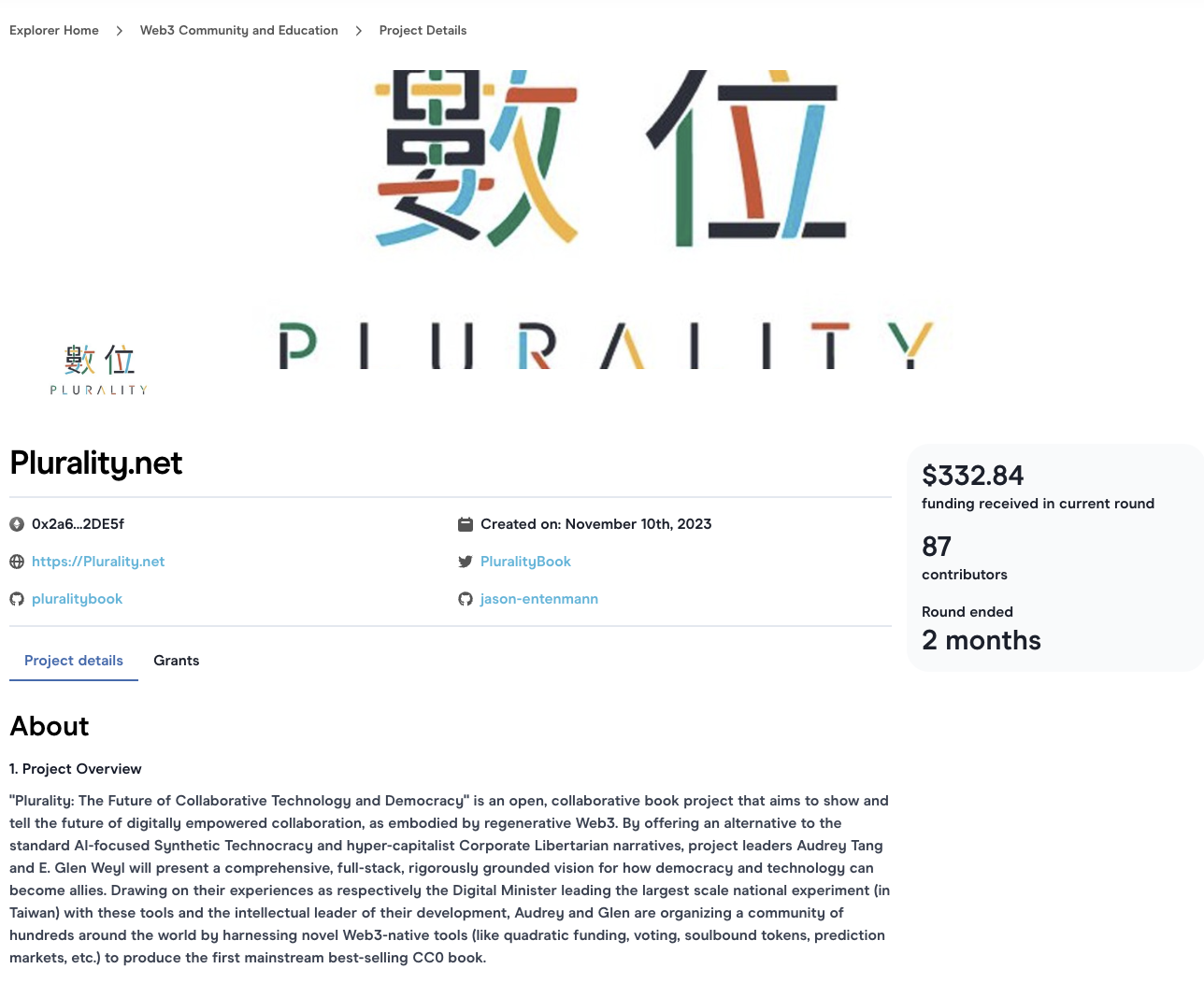

參考 Gitcoin「 ⿻ 書」的專案頁面,截至 2024 年 2 月 2 日止,這個專案從來自世界各地 87 位貢獻者那裡獲得了 332.84 美元的資助。

與全球資本主義相比,沒有任何機構能在更廣泛的社會多樣性中,將更多的人聯繫在一起,進行協作交流。國際治理的權限和力量有限,這嚴重限制了通過投票和審議提供跨國公共財的能力。然而,萬能的美元,在地球上的大多數角落都受到重視。資本流動和技術投資塑造了全球各地的生活;國際貿易等商業協議是最強而有力的協議之一,且受到幾乎是普世的尊重,私有產權在地球上已成為比「法治」的其他任何特徵,都更為一致的模式。自蘇聯解體以來,雖然國界幾乎沒有改變,也幾乎沒有新的國家誕生,但像Google 和 Meta 這樣的公司,在全球範圍內的地位,可說已經超過了絕大部份的民族國家。

與此同時,儘管市場模式成為精緻的金融和企業結構的基礎,然而,市場本身卻可說是人類合作模式中最簡單的架構。儘管正如我們即將要讀到的那樣,市場可以被更廣泛地應用,但市場之所以有價值的論點,是建立在一對買賣雙方之間的雙邊交易的動機之上。每一組買賣雙方,各自都代表著眾多處境相似、也同樣無能為力的買賣雙方,他們參與交易的所有效果,都受到一套預先決定的私有財產權的約束,從而避免了對非交易方造成任何外溢後果。任何新興、驚人、群體層面的效應、超模與共享財、異質性、資訊多樣性等概念,都被貼上「不完全」或「摩擦」的標籤,被認為阻礙了市場自然、理想的運作。

正如社會學家阿爾伯特·赫緒曼(Albert Hirschman)所寫下的,早在資本主義崛起之前,這場爭論就已成為資本主義衝突的核心。[1]一方面,市場被認為具有幾乎獨一無二的普遍「文明性」,可緩解不同社會群體間潛在的衝突,而且具有「動態性」,允許創業精神創造新形式的大規模社會組織,促進和支持(社會)創新。[2]另一方面,市場不善於支持其他形式大規模社會互動的蓬勃發展,因此往往會侵蝕我們所描述的許多其他協作技術。當市場允許創造一些新形式的同時,往往又會將它們變為剝削性的、對社會不負責任的、甚至是不計後果的壟斷。在本章中,我們將探討此一悖論,以及激進的新型市場形式(如上文所述)如何既能保持和擴增包容性和動態特性,又能促進更加多樣化的豐富人際協作方式。

今日的資本

資本主義,通常被理解為以私有財產生產手段和自願的市場交換為基礎的制度,以及以此為出發點,而產生自由、有力運作的利潤動機。當今的全球資本主義(有時被稱為「新自由主義(neoliberalism)」)具有幾個互相交織的部分和特徵,包括:

自由貿易:在 WTO 等組織的監督下,廣泛的自由貿易協議,確保了大範圍的各式商品,能夠在已覆蓋地球大部分地區的管轄範圍內,暢通無阻地流通。

私有財產:大多數實體和智慧財產權都是私有財產,具有使用權、處置權和收益權。這些權利受到國際領土和智慧財產權條約的保護。

企業:市場外治理的大規模合作,絕大多數都是由政府或跨國企業進行的,這些公司以營利為目的,由股東持有,並且遵循一股一票的原則。

勞動力市場:勞動權建立在「自我所有權 (Self-ownership)」和薪資制度的基礎上,但有一些重要的限制條件。移工一般來說,不能自由地跨越管轄領域。

金融市場:公司股票、貸款和其他金融工具,在精細的金融市場上交易,這些市場根據對未來的預測,將資本分配予專案與實體財產的投資。

風險投資和新創:新型企業,以及隨之而來的多數新型態大規模國際合作,都是通過「風險投資」體系產生的,其中「新創企業」將其未來潛在收益或轉售價值的股份出售給公開市場,以換取開辦新事業所需的資金。

許多教科書,包括一些我們往來密切的友人的著作,都在討論這種結構。毋庸置疑,這是人類迄今設計出的強大合作模式之一,也是過去兩個世紀全世界物質條件取得空前進步的核心原因。此外,經濟學中最著名的理論成果是「基本福利定理(fundamental welfare theorems)」,即在一定條件下,市場「通過一隻看不見的手」引導自私的個體,為共同利益服務。然而,這項結果的條件和範圍是相當有限的,這也是為什麼資本主義有那麼多我們熟悉的問題。

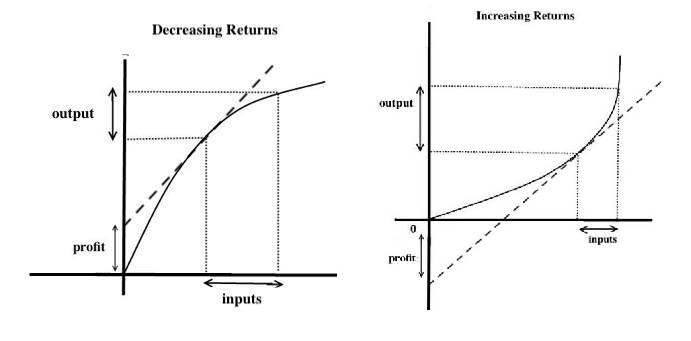

收益遞增與公共財:也許最苛刻的條件是「收益遞減」,由現代經濟學基礎「邊際革命」的創始人所強調。這項條件,與我們用來定義協作的超模特性正好相反,要求生產具有「邊際收益遞減」,或者更籠統、不那麼正式地說,「整體小於部分之和」。只有這樣,有利可圖的生產,才能符合諸如向工人支付其邊際產量貢獻的原則;當收益遞增時,向每個人支付其邊際產量則會產生虧損,如圖所示。公共財是一種極端情況,它只需付出很少的額外成本,就能使許多人受益,而且很難阻止人們使用這種產品。經濟學家長期以來一直認為,市場對這種產品的供應嚴重不足。但是,即使是在比較不極端的收益遞增/超模的情況,也被資本主義嚴重低估。儘管已經有多位諾貝爾獎得主,證明這些產品對於成長和發展的重要性。簡而言之,全球資本主義最大的悖論或許正在於,它既是最大規模的合作範例,卻又難以支持它所倡導的技術協作形式。

市場力量:在某些情況下,當共享財可以通過障礙或暴力實施排除時,透過收取進入費用,可以部分減輕此類合作的資金壓力。此時但這往往會造成壟斷控制、集中權力,降低規模化合作所創造的價值,破壞其旨在支持的協作。

外部性:正如杜威所指出的,創新的天才之處,在於它創造了新的相互依存形式,無論是好的還是壞的。十九世紀的馬達改變了人類的生活,但也以意想不到的方式改變了環境。無線電、飛行、化學品… 所有這些都改變了我們的合作方式,但同時也為既有的「產權」與規則體系,帶來意料之外的風險和損害。這些「外部性」的受害者(或在某些情況下是受益者)並不直接參與市場交易。因此,正是由於在市場中發展起來的新型合作方式具有革命性,但市場及其催生的企業不會直接將受其創新影響的人納入決策,因此其利益就無法得到充分實現,風險也無法緩解。

分配:從理論上講,市場對分配漠不關心;理想的分配目標,可以通過重新安排「捐贈」來實現。但是,實現這種理想的再分配,面臨著巨大的實際障礙,因此市場往往會產生令人震驚的不平等結果,其原因有時與所謂的「效率」利益大相逕庭。除了這些直接的問題之外,市場往往也會破壞前幾章所述其他合作形式所奠基、所運用的,更大程度的平等。

對這些挑戰的認識和應對,可以說是近 150 年來,世界上大部分地區的主流政治發展,因此,我們只能簡略地描繪。

反壟斷和公用事業監管:90 年代末、二十世紀初的美國民粹主義運動的主要焦點,是利用結構干預(如將公司解體或防止合併)或行為干預(如價格或非歧視監管)措施,來限制公司壟斷市場的力量。雖然這些干預措施,有助於解決一些濫用壟斷的問題,但其代價往往是削弱了合作的(規模)優勢,並重新引入了以國家為基礎的僵化治理。然而,創業精神的巨大優勢,正是有助於超越這些僵化治理。

工會與合作社:解決市場支配權力問題的另一種方法,是建立替代性治理模式,通過建立強大的工會來「抗衡」公司的勞動力、市場支配力,並通過合作社或「共同決策」 結構,在公司治理中建立顧客或工人代表,從而讓那些被公司支配的人有發言權。雖然這些是對公司權力最有活力、最有效的糾正措施,但它們主要局限於傳統的全職就業模式,難以跟上勞動力市場的活力與國際化,以及數位時代合作的多樣性。

徵用權/強制徵收;土地/財產稅:為解決規模較小的市場力量問題(例如對土地和特定財富的控制),許多司法管轄區都有「徵用權」或「強制徵收」,允許在公共當局的支持下,強制回購私有財產,通常會給予補償並接受司法審查。一些司法管轄區還對土地、財富或遺產徵稅,來減少不平等,並幫助加強資產的流通化,避免資產被少數人壟斷。雖然這些方法對社會公平和發展至關重要,但它們在很大程度上,依賴於相當脆弱的行政程序來實現公平估值。

工業、基礎建設和研究政策:為了克服市場對公共財和更普遍的超模協作注資不足的趨勢,許多國家的政府為基礎建設(如交通、通信、電氣化)、新技術研發和(對國家而言)新產業的規模化發展出資。雖然這些投資對技術、工業和社會進步至關重要,但它們很難像資本主義那樣跨越國界,而且往往由科層組織管理,其所掌握的資訊遠遠少於它們所支持領域的參與者。

開源、公益組織和第三部門:實現類似目標更靈活的方法是「第三」或「社會」部門的努力,包括公益與志工的努力(如 OSS 社群),在自願、非營利的基礎上,建立可擴展的合作。雖然它們是當今最具活力的規模化合作形式,但由於缺乏最強大的市場與政府機構的資金支持,這些努力往往難以擴大規模、持續維運。

分區和監管:對於市場無法考慮到的外部損益風險,通常由政府對市場活動施加限制來解決,在廣泛的層面上,通常稱為「監管」,在地方層面上稱為「分區限制」。有時,特別是在環境問題上,會採用經濟學家偏愛的「皮古稅」,或可交易許可證的解決方案。雖然這些限制措施,是解決外部性問題的核心、不可或缺的方法,但它們受到我們上文討論過的,基於民族國家(或相應的地方管轄單位)僵化決策的所有限制的困擾,鑑於它們的經濟利害關係,它們往往被利益集團俘獲/控制,甚至與所謂相關公眾的利益不完全一致。

再分配:大多數發達資本主義國家,都有廣泛的收入和商業稅收制度,為社會保險和公共福利計劃等專案提供資金,確保可提供一系列服務與財政支持,以遏制極端不平等現象。然而,與土地稅和財富稅的承諾相比,這些主要收入來源,通常會部分阻礙市場的運作、難以針對許多最失控的財富徵稅。在不平等對其他形式合作造成結構性阻礙時,也只能做出不完全的校正。

這些解決方案的局限,已經被普遍認識,以至於從 20 世紀 70 年代開始,它們在許多國家引起了強烈的反彈,即所謂的「新自由主義反撲」。然而,市場的局限性依然存在,因此這些解決方案,以及為超越它們、避開它們所造成的許多取捨而進行的創造性嘗試,在過去的十年中再次興起。

明日的市場

正如上文「我們遺忘的道」一章中所強調的,既要結合甚至增強市場的活力,同時又要解決市場的局限性,這是多元化的主要動機,尤其是亨利-喬治及其追隨者的思想,包括經濟學諾貝爾獎得主威廉-維克里的思想。維克里開創了「機制設計」這個經濟學次領域,探索這些可能性,並在過去幾十年裡,創造了許多新的可能。

部分共同所有權:為了克服土地稅管理方面的難題,包括中華民國創始人孫中山、經濟學家阿諾德·哈柏格(Arnold Harberger)在內的多位歷史思想家都曾提議過,讓持有者自行評估其財產的價值,且以自行評估的價值出售作為懲罰。這樣做的同時,還能促使人們如實估價,以利徵稅,並迫使利用率不高或被壟斷的資產,朝向更廣泛的公眾流轉。這種方法在數位資產登記中,比如區塊鏈,特別容易實施,因此近年來越來越受歡迎,尤其是在非同質化憑證(NFT)藝術品方面;平均地權制度,在臺灣的土地方面也已使用多年。

平方和多元募資法:正如本章開始時所描述的,一種為公共財/超模財提供資金的自然方式,而不過度依賴管理者有限的知識,是讓這樣的管理者、慈善家或公共權力機構匹配分散個人的捐款。機制設計的理論,類似於上一章中支持平方投票的邏輯,可以用來顯示,在類似原子化行為的假設下,配對資金應該按照個人貢獻的平方根之和的平方來分配,從而給予大量小額捐款者,比少數大額捐款者更高的權重。最近的設計,已經超越了傳統的個人主義設計,考慮到多元化的群體利益和從屬關係。

利害關係人企業:雖然部分共同所有權和平方募資,可能有助於確保組織的更替和資產控制,但它們並無法直接確保組織服務於客戶和工人等「利害關係人」,而非對其行使不正當的權力。基於上面我們描述的傳統,近年來出現了各種創建「利害關係人」企業的新運動,包括環境、社會和治理原則、平台合作主義、分散式自治組織(DAO)、反壟斷中的「利害關係人補救措施」(即利用反壟斷的行為,強制要求被濫用的利益相關者有發言權)、資料聯盟以及將許多最重要的大型基金會模式公司(如 OpenAI 和 Anthropic)作為有限營利組織,或長期利益公司。

參與式設計和預測市場:數位平台和機制,也越來越常用於企業內部以及企業與客戶之間的聯繫,來實現更動態的資源分配。[3]例如,在 Roblox 或樂高等娛樂平台上,顧客可以為新產品設計提出想法,貢獻並獲得獎勵;在預測市場上,利害關係人若想獲得獎勵,可以通過預測與公司相關的結果,例如新產品的銷量。

市場設計:最近獲得多項諾貝爾獎的這個領域,應用機制設計、創建市場機構,以緩解忽視交易的社會影響,其所產生的市場權利或外部性問題。這方面的例子,包括可交易的碳排放許可證市場;我們在上文「財產與合約」一章中,討論的拍賣設計實例;以及一些使用社群通貨等手段來促進社群(如教育、公共住房或器官捐贈)中,類似市場交易的機制。在這些社群中,使用外部貨幣可能會嚴重破壞核心價值觀。

尊敬經濟:與這些本地貨幣市場相關的是線上系統,在這些系統中,各種社會尊敬/社會資本的量化標記(如徽章、追隨者、排行榜、鏈接)部分或全部取代了可轉讓貨幣,成為衡量成就的「通貨」。反過來,這些系統往往可以通過各種貨幣化渠道(如廣告、贊助和眾籌),與更廣泛的市場進行部分互通。

這些市場的替代方案的百花齊放,是超越市場傳統局限的有力證明。但它們代表了未來由技術來驅動社會市場可能性的開始,而不是結束。

社會市場的前沿

在這些試驗的基礎上,我們開始窺見全面轉型的市場體系可能是什麼樣子。其中最有希望的要素包括:

循環投資:經濟理論中最傑出的成果之一,是以亨利·喬治(Henry George)的名字命名的。亨利·喬治定理最初由維克里(Vickrey)證明,但由理查德·阿諾特(Richard Arnott)和諾貝爾經濟學獎得主約瑟夫·史迪格里茲(Joseph Stiglitz)首次發表。該定理指出,通過正確設計的共同所有權稅收,籌集到的稅款,這些可以為超模投資所需的所有補貼提供資金。[4]雖然此一結果相當廣泛,但簡單的例是:建設更好的地方公立學校,往往會提高土地價值。如果土地稅可以用在這類提高土地價值的專案上,那麼原則上,任何值得資助的教育投資,都可以得到支持。更廣義地說,這個結果表明,稅收/共同財產和超模活動,它們在資金分配方面的創新具有近乎無限的潛力,就像在超導電路中實現的潛力一樣,可以帶來進步。

多元資產:如何籌集這些資金?雖然部分共有財產計劃是有趣的開端,但它們需要與能承認、保護土地等資產使用方式和穩定性方面共同利益的工具,互相配合。我們在上一章中描述的投票制度是個自然的答案,而多元財產制度可能具有巨大的潛力,可以將這些制度結合,將一系列財富的大部分價值,給予多元交織的公眾「分潤權」,同時也將重要的「使用權」和「處置權」賦予這些社群。

跨域多元募資:多元募資還可以顯著地擴展到目前的範圍外,用以分配由此籌集到的資源。最有趣的兩個方向,是跨司法管轄區和跨時代。當前的國際貿易條約,主要側重於打破貿易壁壘,包括我們上文討論的、有助超模生產的補貼。未來的國際經濟合作形式,可以利用類似多元募資的機制,為跨域經濟活動籌集配對資金。更雄心勃勃的是,資本主義的一個關鍵優勢是,它是少數幾個具有重大跨時代規劃成分的規模化體系之一,在這種體系中,公司通過金融手段籌集資金,以獲取看似遙遠的利潤。然而,我們可以想象更宏偉的跨時空經濟體系,比如為促進跨世代合作,或與尚未出生的人合作的機構提供配對資金。這或許能克服許多人對缺乏長期規劃的擔憂,以及對保護過去有價值的機構的擔憂,從而創建一個有機版的「未來發展部」。[5]

新興公眾:如何讓受到支持的組織,如何真正對利益相關者負責,同樣大有可為。可以藉由我們上文討論過的多元身分系統,來追蹤各種利益相關者(工人、顧客、供應商、污染傾倒或錯誤資訊,等負面、外部因素的目標)。然後,可以利用我們前面強調的投票和審議系統,和參與制度聯繫起來。這些系統對個人時間和注意力的要求要低得多,而且與現有的集體治理相比,能夠更快地做出具廣泛合法性的決策。這些決策,反過來又能使新興公眾的真正民主化和多元治理,成為傳統公司治理的實際替代方案。我們可以想像,在未來,以接近政府合法性的方式,治理新興技術的新民主實體,會像新創事業一樣頻繁出現,從而形成一個動態、合法的治理網絡。

多元管理:在內部,我們也越來越有可能打破通常主導企業控制的層級結構。我們在編寫本書時使用的「多元管理協定」,可追蹤不同參與者所作貢獻的類型和程度,並利用我們上文所述的機制,使他們能夠確定工作的優先次序(然後決定對解決這些問題的人的認可程度),並在行使權力和預測他人決策的基礎上,決定哪些工作應納入專案。這使得科層制度的一些重要組成部分(由受信任的權威機構進行評估,根據這些權威機構的表現來轉移這種權威),在沒有科層式直接報告結構的情況下,仍然得以實現,從而可能使網絡取代嚴格的階層制度。

多民族移民政策:通過相關機制,打破國際勞動力市場的限制,也越來越成為可能。正如哲學家丹妮爾·艾倫(Danielle Allen)所倡議的那般,移民的條件,可以是得到接受國的一個、或多個民間組織的認可或支持,將加拿大和臺灣的現有做法,分別允許基於社群的私人贊助,並允許多種長期工作許可的合格途徑。這些做法可以分散民族國家對勞動力流動的嚴格控制,同時保持當責,避免對社會融合造成傷害或挑戰。

雖然這些只從表面上探討了各種可能性,但我們希望能說明,運用多元原則,可以如何且徹底地重新構想市場。雖然關於市場和國家的爭論,常常陷入可預見的模式,但從根本上超越簡化二元對立的可能性,就與其他任何多元領域一樣廣泛。

社會市場的局限

然而,市場的潛力,不應被誤認為是萬靈丹,或是⿻未來的主要模式。即使是在這些極為豐富的形式中,市場仍然是一層薄薄的外殼,充其量,它也只能為更豐富的人際關係提供物質支持與界面,然而,在最壞的情況下,它也可能破壞這些關係。因此,我們所能期待的最好結果,就是創造出足夠靈活的市場形式,使其逐漸融入其所支持的新興社會形式的綻放背景中。

我們必須嚴加防止的是,市場傾向於將權力集中在私人組織或有限的文化團體中,從而使多樣性同質化且受到侵蝕。因此,我們需要建立一些機構,有意識地鼓勵新的多樣性,同時削弱現有的權力集中,如同上述強調的機構那般。正如我們所建議的那樣,這需要不斷將其他形式的多樣性合作與市場相互交織[6],無論是投票、審議還是創造性的協作,同時創建市場體系(如⿻金錢),有意識地將它們從更廣泛的市場力量隔離出來。

然而,儘管市場存在種種顯而易見的危險和局限,多元主義者也不應該希望市場消失。某些事情上,即使無法合作,也可在最廣泛的社會關係中實現協調共存。實現這一目標的許多其他方式,甚至像投票這樣簡單的方式,恰恰因為涉及更深層次的聯繫,而具有更大的同質化風險。具有社會意識的全球市場,比全球政府提供了更大的可能性,來實現⿻前景。市場必須與許多其他合作方式,攜手發展壯大,以確保⿻未來得以開放。

Albert Hirschman,《激情與利益》,(普林斯頓:普林斯頓大學出版社,1997)。 ↩︎

Joseph Schumpeter,《資本主義、社會主義與民主》(紐約:哈珀兄弟出版社,1942)。Quinn Slobodian,《全球主義者:帝國的終結與新自由主義的誕生》(馬薩諸塞州劍橋:哈佛大學出版社,2018)。 ↩︎

參見 Erich Joachimsthaler,《交互場:為企業、顧客和社會創造共享價值的革命性新方法》,PublicAffairs,2019。另見 Gary Hamel 和 Michele Zanini,《人本管理:打造與員工一樣卓越的組織》,(麻塞諸塞州波士頓:哈佛商業評論出版社,2020)。 ↩︎

William Vickrey,〈作為公司的城市〉,收錄於 Martin S. Feldstein 和 Robert P. Inman 編,《公共服務經濟學》:334-343。Richard Arnott 和 Joseph Stiglitz,〈土地總租金、公共物品支出與最佳城市規模〉,《經濟學季刊》93,4 期(1979 年 11 月):471。 https://doi.org/10.2307/1884466 。 ↩︎

同前引,羅賓遜(Robinson)。 ↩︎

整合多樣性是非常普遍的原則。雖然規模很重要,但更大並不總是更好,形成連結的強度可能更重要。舉例來說,由高價值互動聯繫在一起的小型網絡,如家庭、團隊或部隊,其表現可能優於規模大得多的網絡,⿻產出亦是如此。考慮到舊石器時代藝術的記錄,團結起來執行關鍵社會職能的歷史極其悠久,因此,由非國家和非市場行為者在不同規模上進行的協作集合,似乎是某種例外,打破了「公共財」總是供給不足的常規。 ↩︎